Dolch und Schwertscheiden der Bronzezeit mit Holzkernen und möglichem Aalhautbezug

https://www.historischerfischer.de/wp-content/uploads/2025/04/flintdolche-1024x858.jpg 1024 858 Historischer Fischer Historischer Fischer https://www.historischerfischer.de/wp-content/uploads/2025/04/flintdolche-1024x858.jpgAus der älteren nordischen Bronzezeit gibt es einige Funde von erhaltenen Dolch- und Schwertscheiden, von denen einzelne aus Rindsleder bestehen. So zum Beispiel die Scheide des Dolches von Borum-Eshøj. Vor allem aus den Hügelgräbern in Dänemark gibt es auch komplett erhaltene Holzscheiden. Auffällig ist hier, dass diese sehr dünn gearbeitet sind und keine Holznägel, Nägel, Nieten oder Ähnliches aufweisen, um die beiden Holzhälften der Scheide zu verbinden. Auch eine mögliche Befestigung des Schwertes am Trageriemen oder Gürtel fehlt. Aus späteren Zeiten sind Messer, Dolch und auch Schwertscheiden überliefert, bei denen der Holzkern mit Leder bespannt war. Zur Bespannung bietet sich dabei dünnes Leder an.

Eine Archäologin aus dem Baltikum erzählte mir von einem archäologischen Fund, welcher mich fazinierte. Sie zeigte mir das Bild eines Flintdolches der frühen Bronzezeit, an welchem noch ein Stück des Scheidenkernes aus Pappelborke anhaftete. Daran ein winziges Fragment Aalhaut. Scheiden mit Holzkern und mit Aalhautbezug sind mir aus dem Spätmittelalter, der Renissance und der Barockzeit bekannt.

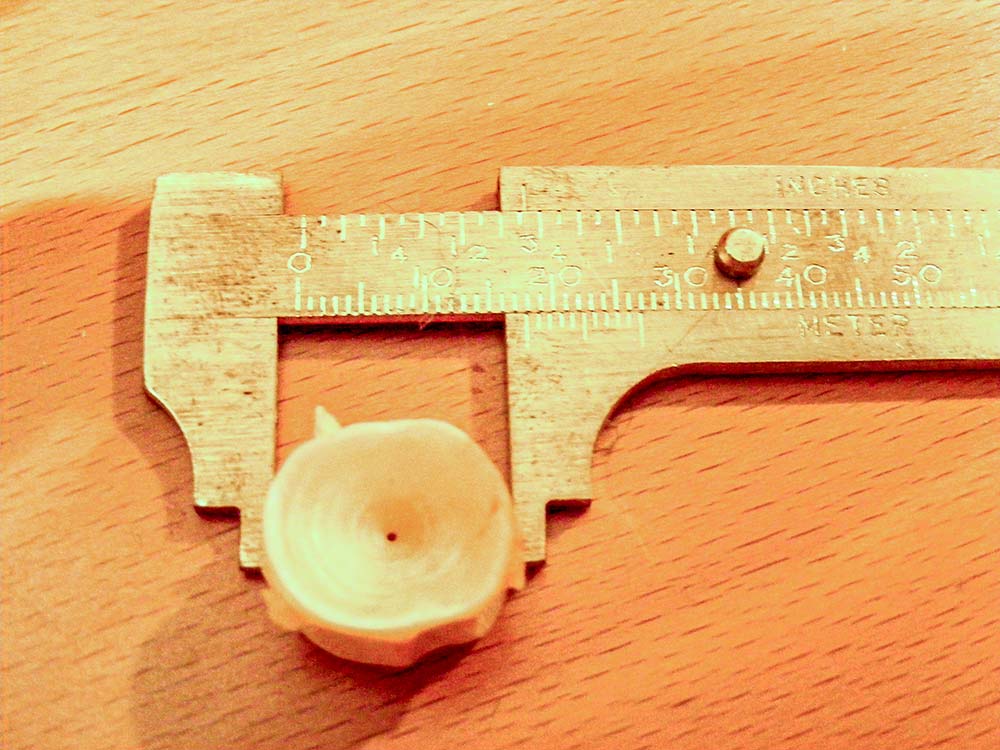

Aalhaut bietet sich geradezu an, hat sie doch eine längliche Form und ist extrem reissfest, stabil und haltbar noch dazu. Meine erste mit Aalhaut bespannte Messerscheide von 2009 begleitete mich auf viele Veranstaltungen und sieht immer noch wunderbar wie am ersten Tag aus. Ich verwendete für Rekonstuktionen von Scheiden Häute von Aalen aus meinen Reusen, welche ich für die Kundschaft nach dem Töten des Fisches im ganzen Stück abziehe. Habe ich einen Holzkern für einen Dolch oder sogar ein Schwert, so ziehe ich die Haut im Ganzen über den Holzkern, wobei die Scheide ohne Naht auskommt. Beim Trocknen der Aalhaut wird die Scheide zu einer festen Einheit, als ob sie mit Fiberglas beschichtet wäre. Die Haut braucht im Anschluss nur noch mit Öl gepflegt werden.

Sommeraale haben dünnere Häute als abwandernde großen Blankaale, welche ich vor allem im Herbst fange. Bei Scheiden, welche mit der Haut von Grünaalen bezogen wurden, zeichnet sich sogar die Maserung des Holzes oder feine Schnitzereien des Scheidenkernes durch die Fischhaut ab. Bei der dicken Haut von Blankaalen müssen die Muster der Scheiden schon gröber sein – wie bei den Funden von Vamdrup Ribe Amt oder aus Vorgod.

So habe ich eine Nachahmung des Fundes der Holzscheide von Vorgod mit einem Griffangelschwert kombiniert, welches perfekt zu dem Scheidentyp und der Form passt. In einigen Baumsarg-Gräbern der Bronzezeit fehlten die Schwerter, während die Schwertscheide als Grabbeigabe leer (wie in Vorgod) oder mit einem kurzen Dolch anstatt des Schwertes im Grab des jungen Mannes von Borum-Eshøj beigegeben wurden.

Leder ist aus Gräbern meist nur schlecht erhalten. Es haftet nicht direkt auf der oxidierten Bronze an, wie bei dem Dolch der Frau von Borum- Eshøj. Holzteile dagegen haben sich ebenso gut wie Wollkleidung und die Haare der bestatteten Toten in den Baumsägen in einigen Hügelgräbern erhalten. Ein möglicher Bezug aus Aalhaut wäre unter diesen Bedingungen kaum erhalten geblieben.

Hier also meine Rekonstruktionsvorschläge von bronzezeitlichen Dolch und Schwertscheiden mit möglichem Aalhautbezug und Trageschlaufen aus Aalhaut oder Rindsleder.